前言

Insta360 GO Ultra 於 2025 年 8 月 21 日在臺灣正式上市,我在 9 月 13 日順利入手。本篇將分享開箱過程以及使用一個月後的心得體驗。

配件內容

這次我選擇在中國大陸購買,主要考量臺灣當時普遍缺貨,且價格更具優勢。包含相機、保護貼與 128GB 記憶卡的組合價格為RMB 2,798 元(約 TWD 12,487 元),相較臺灣代理商 TWD 13,980 的單機售價,不僅省下約 TWD 1,500,還多了記憶卡與保護貼,整體性價比更高。

另外,我也額外添購了約 TWD 80 元的第三方保護殼,為日常攜帶提供基礎防護。至於自拍棒、支架等配件,則可依需求考慮更實惠的第三方選項。

| 類別 | 說明 |

|---|---|

| 標準套裝 | GO Ultra 主機 |

| 標準套裝 | 鏡頭保護鏡 1 個(默認預裝在鏡頭上) |

| 標準套裝 | 快拆安全繩 1 個 |

| 標準套裝 | 磁性簡易夾 1 個 |

| 標準套裝 | 磁吸掛繩 1 個 |

| 賣家贈送 | 原廠記憶卡 128 GB |

| 賣家贈送 | 原廠保護貼 |

| 額外購買 | 第三方保護殼 |

開箱過程

外盒與配件初探

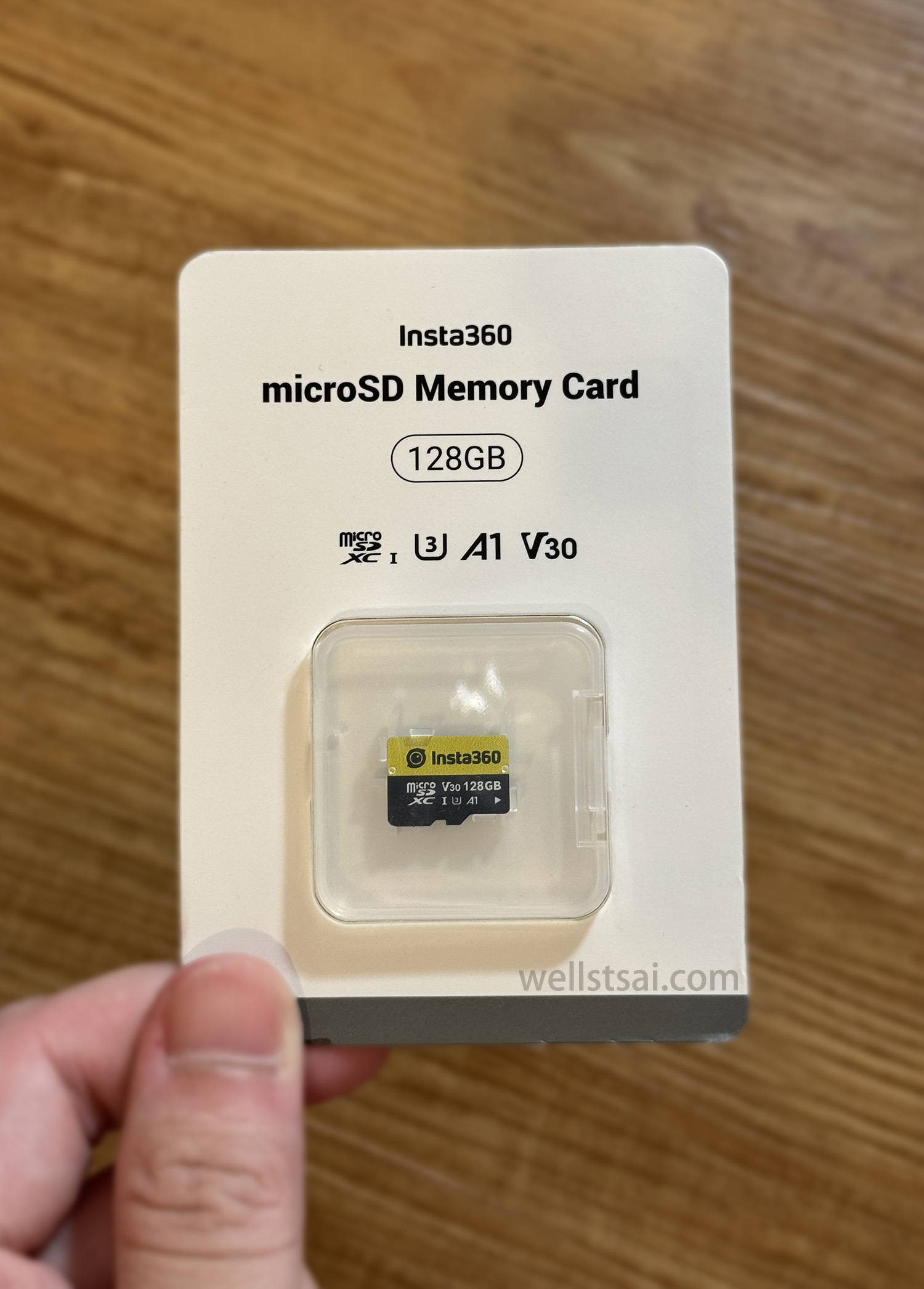

收到商品一共有三個小盒:相機主體包裝、128GB 原廠 microSD 記憶卡,以及螢幕保護貼。

保護貼

隨附的保護貼為兩片裝,尺寸小巧且能完美服貼螢幕。實際黏貼時,藉由內附工具的輔助,可以輕鬆對準、撫平氣泡,即使是自己動手也能順利完成,不太需要擔心失誤。

記憶卡

賣家附贈了一張 Insta360 原廠 128GB microSD 卡,其速度等級達到 UHS-I U3 / V30,足以流暢應對 4K 錄影的寫入需求。

為確保錄影穩定,Insta360 GO Ultra 對記憶卡有以下要求:

- 傳輸規格:UHS-I

- 速度等級:V30 或以上

- 檔案格式:exFAT

- 最大容量:支援至 1TB

以 4K 30fps 的設定為例,128GB 容量約可錄製約 2.5 小時的影片,使用者可依據拍攝習慣選擇合適的容量。

日本實拍容量參考

我在日本旅遊期間,以 4K 30 fps 格式進行了為期五天的實拍,每日的影片容量如下:

| 日期 | 總拍攝容量 (GiB) | 總拍攝時間 |

|---|---|---|

| 10/05 | 67.76 | 01:34:00 |

| 10/06 | 66.97 | 01:48:27 |

| 10/07 | 45.69 | 01:06:52 |

| 10/08 | 71.94 | 01:39:45 |

| 10/09 | 72.24 | 01:39:21 |

| 平均 | 64.92 | 01:33:41 |

| 總計 | 324.60 | 07:48:25 |

從數據可以看出,平均每分鐘容量約 709.60 MiB/分鐘。每日拍攝 1.5 小時可輕易超過 60 GB。對於有大量錄影需求的用戶,強烈建議直接選擇 256GB 或更大容量的記憶卡。

若使用 128GB 記憶卡,總錄製時長最長約 2 小時就得備份。我目前是每天將 SD 卡先傳輸至 iPhone,再將檔案備份至外接 SSD。此外,由於 Go Ultra 機身僅支援 USB 2.0 傳輸速度(傳輸 70GB 檔案至 iPhone 約需 25 分鐘以上),建議另外攜帶 USB 3.0 讀卡機,以大幅縮短備份時間。

相機包裝外盒

外盒標示「Tiny Hands-Free 4K Cam」,直接點明了它的三大特色:輕巧便攜、解放雙手與 4K 畫質。

這完全切中了我的需求。雖然 iPhone 畫質出色,但若要長時間錄製 Vlog、邊走邊拍或玩縮時攝影,它的體積就顯得笨重,拿在手上也過於醒目,讓人感到不自在。

GO Ultra 的「Tiny」特性讓它輕巧得幾乎無感,而「Hands-Free」的磁吸設計則能隨處固定,徹底解放雙手。對於追求靈活與低調拍攝的我來說,這正是最理想的解決方案。

相機本體

打開外盒,就可以看到 GO Ultra 主機本體,主機本體靠著磁吸吸在正中間,鏡頭有保護膜記得要撕掉。

相機背部可以看到金屬觸點設計,主要用於充電與連接配件,模組化設計相當直覺。

主機下方為配件盒,上層放置主機,下層則是配件盒。

配件盒內部

說明書

盒內隨附快速入門說明、安全手冊、保固卡以及品牌貼紙。

比較重要的應該是 拓展倉(Action Pod) 僅防潑水,不能浸入水中。而 主機本體 防水深度達 10 公尺。

掛繩與收納

隨附的磁吸掛繩,可直接將相機固定於胸前,適合運動或隨身拍攝。也是目前我主流最常使用的配件。

全套配件

配件主要包括:

- 磁吸掛繩(左上)

- 快拆安全繩

- 磁性簡易夾(右下)

- 拓展倉(右上)

剩下額外可擴充的配件,例如可以找相容 1/4″轉三爪轉接器的第三方底座、或是相關支援的自拍桿。整體上不會侷限只能使用官方配件。也因此未來有需要,可以再根據需求額外購買。

開機與設定

語言選擇

首次開機時,可以選擇介面語言,支援多國語言。

App 連線與韌體更新

系統會提示下載 Insta360 App,掃描 QR Code 連線後即可快速完成設定。

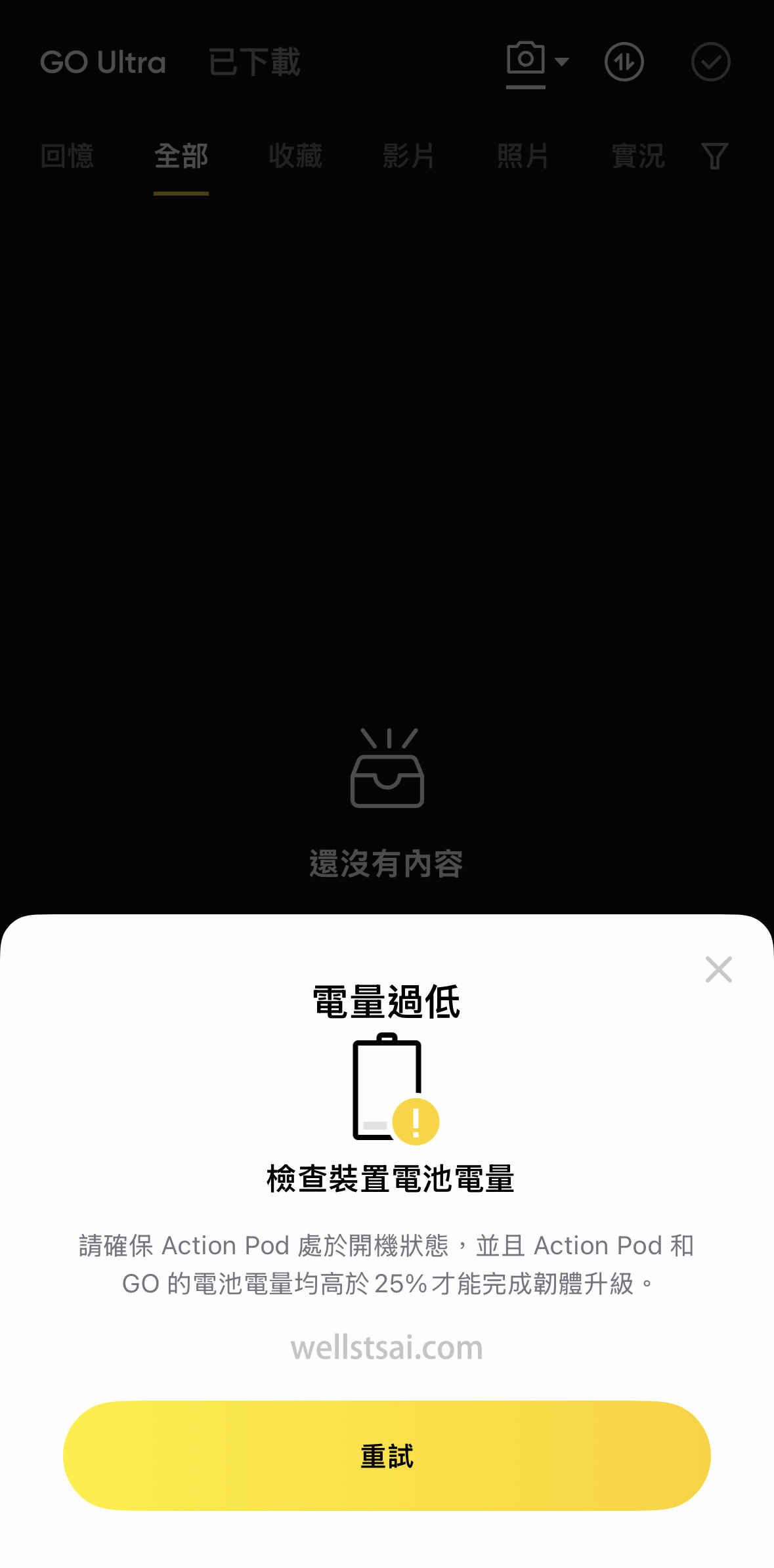

首次連線 App 後,系統會自動偵測並提示有新的韌體可供更新。

不過,由於主機出廠時電量通常不高,如果電量過低,App 會要求先為相機充電才能開始更新。這也意味著從開箱到真正開始使用,會需要一段充電與更新的等待時間。

完成更新並註冊帳號後,即可開始使用。

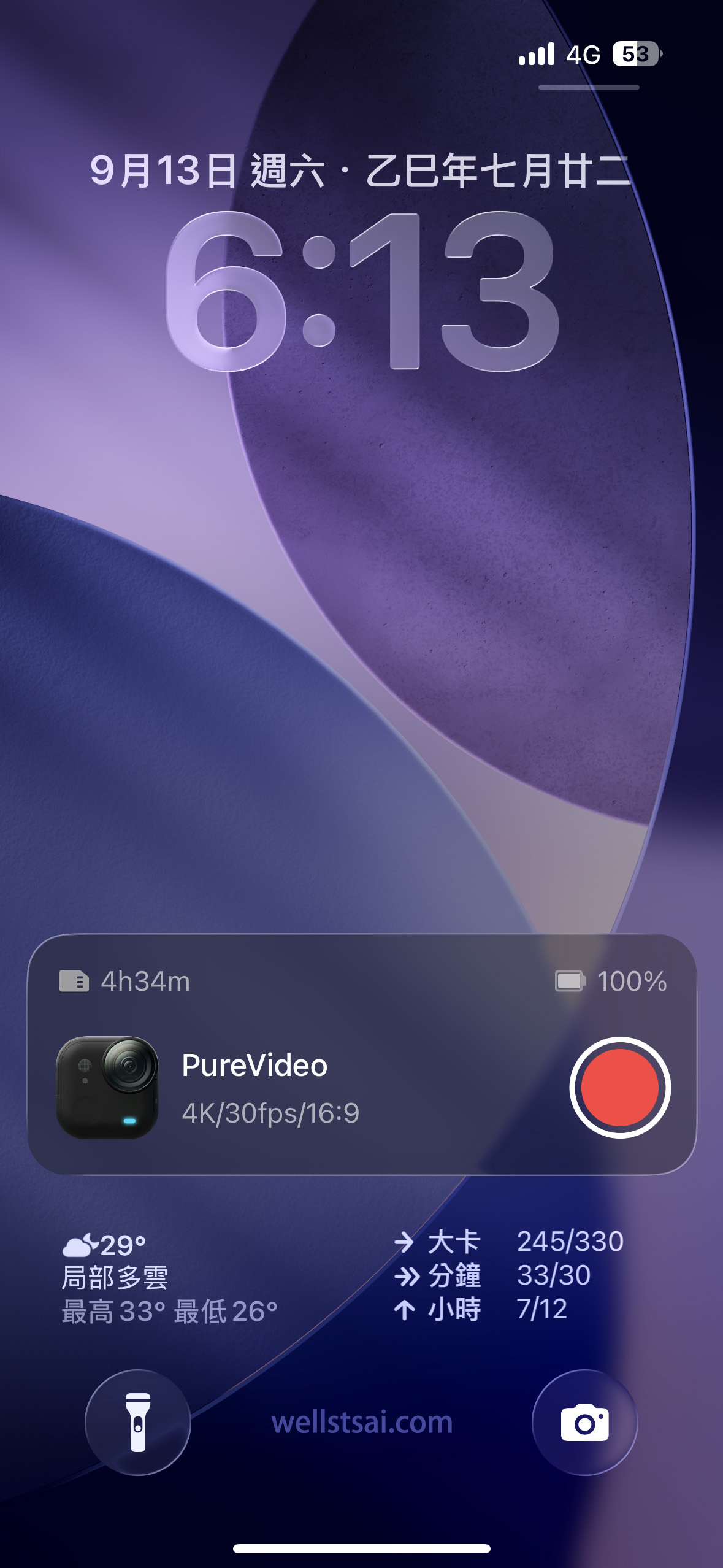

Insta360 App 的整合體驗相當出色,特別是支援 iPhone 的「即時動態」(Live Activity) 功能,讓使用者可以直接在鎖定畫面上控制錄影,操作非常直覺、即時。

實拍影片

影片拍攝地點在臺南善化牛墟。

所謂「牛墟」是古早農業社會牛隻交易的場所,而善化牛墟約在 1870 年左右便已開始交易,是臺灣最有名且規模較大的牛墟之一。然而,在 1999 年因口蹄疫影響,政府禁止了牛隻買賣,使得牛隻交易走入歷史。

現在的善化牛墟已轉型為定期的農民市集,每月 2、5、8、12、15、18、22、25、28 日開市,販售農具、種苗、家禽、蔬果、生活用品等,非常熱鬧。此外,這裡的清燙牛肉湯等美食也相當知名,吸引許多饕客前來。

結語

經過一個月的使用,我認為 Insta360 GO Ultra 的核心價值在於其無可取代的「輕便性」,這點是 iPhone 或其他相機難以比擬的。

相較於旗艦手機,它不僅更輕巧、價格更親民,獨特的磁吸設計更開創了多元的拍攝視角——無論是繫在寵物項圈上,或徹底解放雙手、避免長時間手持的疲勞,這都是它最大的優勢。

在我入手後不久,DJI 便推出了 Osmo Nano,但兩者各有千秋。我在另一篇文章《運動攝影機對決:Osmo Nano vs. Insta Go Ultra》中有詳細比較。儘管 Go Ultra 價格稍高且 USB 2.0 傳輸速度是明顯的短處,但它在其他方面更具吸引力,例如支援 Apple Find My、配備可翻轉的大型螢幕,以及功能完善的 App 剪輯與分享體驗。就我個人而言,這些優點完全瑕不掩瑜。